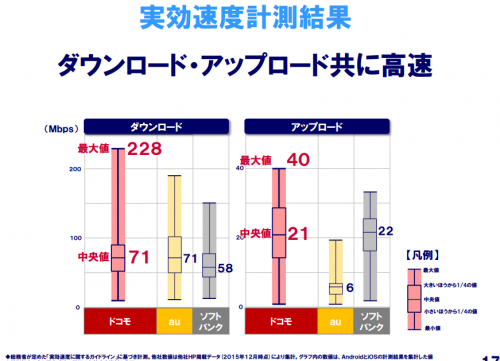

昨年末に総務省で速度の計測のガイドライン

日本のキャリアでは速度をカタログなどで公表するときには理論値で説明するのが今までのあり方でした。しかし、この速度があまりにも理論値と違いすぎて、通常使用するユーザの立場からすると、わかりにくい指標の1つだったわけです。特に都市部では1つの基地局を利用する同時利用者数が多く、特に遅くなります。

これを総務省が実測の測定方法をガイドライン作成し、キャリアがそれにのっとった方法で計測した速度結果を公表しています。各社は各地点ごとに公表しており、わかりにくいのが難点です。

実行速度公表サイト

ドコモ

au

ソフトバンク

ドコモのIRで各社の実行速度の統計結果が公表された

2016年1月29日にドコモの3Qの決算発表がされました。各社で総務省のガイドラインに沿った実行速度の結果が各地点ごとで公表されているわけだが、それを統計化してわかりやすくグラフにした図が、ドコモのIR資料の1ページで公表されました。各地点ごとの結果は公表されているため、他社がそれを表示する分には問題はないのでしょう。また、同じ方法で測定しているため、比較もしやすいはず。

auの上りの実行速度は遅かった

auは今まで下りしか、こういうわかりやすい図で公表していませんでした。各地点の計測結果は公表しているため、他社がグラフ化は可能なわけです。

これについては技術的な話を理解しておく必要があります。ドコモとソフトバンクのLTEの通信方式がFDD-LTEであり、au(この場合、UQですけど)はTDD-LTEであるという点です。FDD-LTEは電波の周波数を下りと上り用で別々に使用しています。もちろん下りの方に電波を多く使うようにはなっていますが、それでも上りは下りの3分の1ぐらいはあります。つまり下り150Mbpsに対して上り50Mbpsぐらいあるのです。それに対してTDD-LTEは1つの電波を時系列的に下りと上りに分けて通信をします。下りに多くの時間を割り当てて速くしており、少ない時間を上りに割り当てているため、実質FDD-LTEよりは上りが遅いのです。電波利用の効率性から言えば、TDD-LTEの方が高いと言えます。

そしてここ2,3年で使っている技術、1つの電波だけではなく、違う周波数の電波も併せて使ってさらに高速にしようという技術(キャリアアグリゲーション)がありますが、こちらは現時点では下りとして使っています。そのため上りは1つの周波数分しかないわけです。

そのため、auの上りはTDD-LTEの電波(バンド1つ分)の上り速度しかなく、理論値が低いというわけです。

実際の使い勝手はどうなのか?通常の使い方では問題ない。

実際にi-simTripはauのユーザでiPhone6s Plusを使っていますので、TDD-LTE方式である、Wimax2+でも接続しています。通常はコンテンツ(音楽、Web、動画)をダウンロードして利用するため、遅いと感じることはないです。逆にFDD-LTEである800Mhzも利用できるし、エリアはドコモと違って、99%LTEであるため速く感じるぐらいです。ドコモは都市部から離れたエリアは3Gになりやすいためそういう場所では遅延も大きく、遅く感じます。

問題が出るのは、動画や写真をアップロードする人になるでしょう。いわゆる自分がコンテンツを発信している人です。Twitterで情報発信、ブログにアップする人、写真をクラウド上に同期している人です。LTEになってから昔と違ってパケット通信が無制限でなくなりましたので、一部の人が対象になるでしょう。後はテザリングでPCを仕事で使っていてファイルのアップロードをする人が考えられます。

不利なことを隠したり、都合のよいことばかり誇大表示はよくない

個人的な思いとして、企業はユーザの囲い込み戦略などのため、不利な情報は隠して都合のよい情報だけを公開しているなと思うわけです。スマートフォンが出てきたぐらいから、キャリアは割引額だけを誇大表示したり、オプションが多いとか、いざ毎月の利用金額がどうなのか?わかりにくかったりしますよね。

最近はMVNOでパケット量を少なくして、安く利用する方法もあります。しかし、それもデメリットもあったります。例えば、MVNOはMNOよりも実測が遅いです。こちらも理論値のみ公表されわかりにくいです。

だからユーザは比較検討を慎重にする必要を感じます。

コメント